Capítulo VI

¿Quiénes reocuparon el cerro de La Muela después de la destrucción de Numancia por Escipión?

Tras la caída y destrucción de Numancia, en el 133a.C., según Apiano , Escipión “Reservándose cincuenta (de los vencidos) para el triunfo, vendió todos los restantes y arrasó la ciudad” […] ”distribuyó el territorio de Numancia entre los vecinos, decidió las cuestiones pendientes en las demás ciudades, amonestó y multó a las sospechosas, y se hizo a la mar en dirección a Roma“. Es muy probable, que los denominados vecinos haya que relacionarlos con la tribu de los Pelendones, que no aparecen citados en los textos clásicos en las guerras de Roma con Numancia, por lo que no debieron tener ningún conflicto con los romanos. Serán citados por Plinio posteriormente, en el s. I, cuando se lleve a cabo una política de restitución de fronteras.

Según Apiano, Roma envió, “a las zonas de Iberia recién adquiridas” una comisión senatorial “como era costumbre”, formada por diez senadores que tenía como misión la recogida de información, para la elaboración de un plan de actuación sobre las zonas conquistadas, para “organizarlas sobre una base de paz”. La actuación de Roma en el valle del Ebro fue la de trasladar a otro lugar las ciudades indígenas, manteniendo su nombre. Por el contrario, en la zona del Alto Duero las ciudades se mantuvieron en su misma ubicación. Numancia no se reocupará de nuevo hasta época de Augusto.

La Comisión de Excavaciones (1906-1923) mantuvo que se produjo una despoblación del cerro de La Muela, entre la ciudad tomada por Escipión, en el 133 a.C, y la nueva ciudad que se levantaría en época de Augusto, a partir del 29 a.C., según Mélida. Sin embargo, este planteamiento, no se ve avalado por la documentación arqueológica conocida, ya que la existencia de un significativo número de monedas autónomas y romanas, fechadas entre el 133 y el 75 a.C., indican relaciones comerciales de Numancia con ciudades del valle del Ebro y del noreste peninsular. Se acepta generalmente que las acuñaciones celtibéricas van a experimentar un notable aumento en relación con las Guerras Sertorianas.

Sin embargo también se ha visto en el florecimiento de estas acuñaciones, entre finales del siglo II y comienzos del I a. C., la plasmación de una condición de frontera, es decir de un territorio ya incorporado, pero cuya organización u ocupación intensiva todavía no se ha efectuado. A esta documentación monetal hay que añadir también la información, que alude a la participación de Numancia en las Guerras Sertorianas (75-72 a.C.), además de las fuentes romanas hay que añadir el hallazgo de un glande de plomo con la estampilla de Sertorio, hallado en La Atalaya de Renieblas.

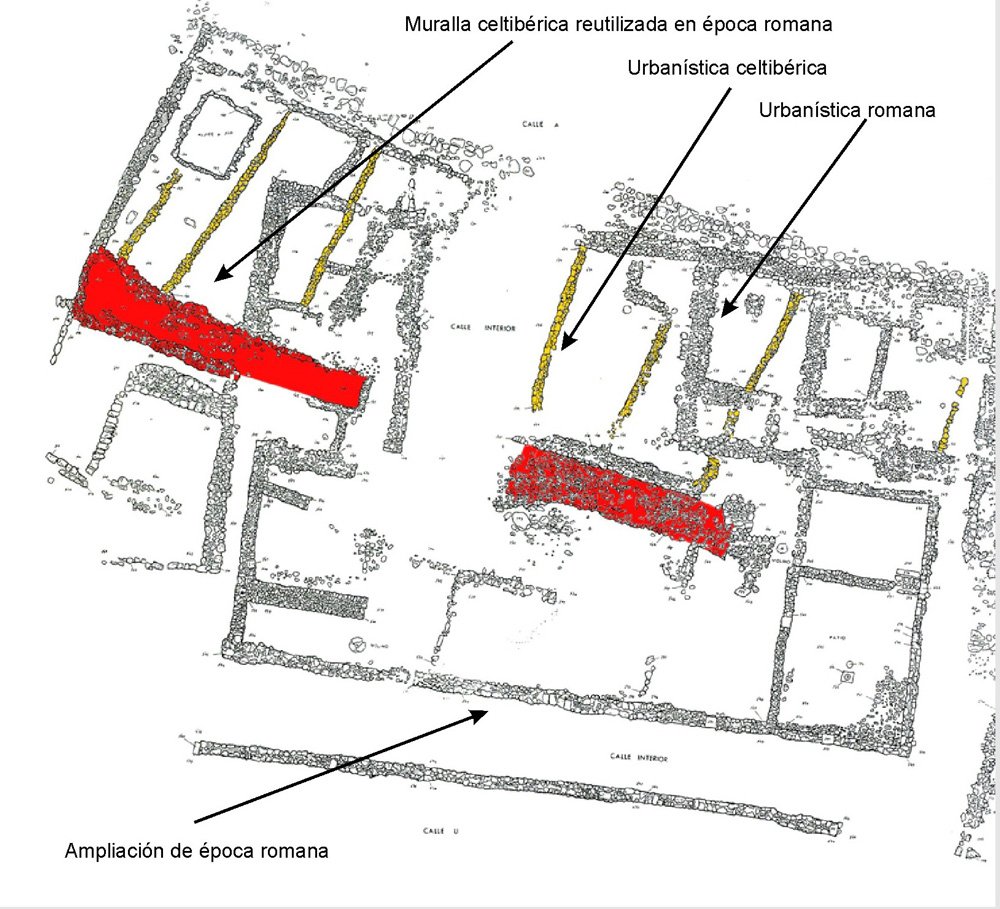

Además de la información monetal, tenemos los trabajos de excavación realizados por Schulten y Könen en la Manzana IV, en la que pudieron documentar por encima de la ciudad destruida por Escipión en el 133 a.C. y debajo de la romana imperial, otra de estructura celtibérica. Las casas de esta ciudad son también rectangulares pero más anchas y largas (16m por 6m), apoyándose en la muralla celtibérica por su parte estrecha posterior, que fue destruida en las Guerras Sertorianas (75-72 a. C.). No obstante, de esta ciudad es de la que tenemos una peor y escasa documentación, aunque también la hemos podido documentar en la limpieza y reexcavación realizada en la Manzana I, situada en el Barrio Sur.

Las casas están realizadas con muros de unos 40cm de grosor, recrecidos con postes de madera y adobe y cubiertas vegetales. A esta urbanística se le superpone la de la ciudad romana imperial, de casas más grandes y complejas. Se deberían relacionar a los pobladores de esta segunda ciudad celtibérica con los pueblos vecinos, lo pelendones, que ayudaron a Escipión a conquistar Numancia, compensándoles con la concesión de su territorio. Ésta ciudad sería destruida al igual que Segontia Lanka (Langa de Duero, Soria), en la que a pesar de acusar cierta influencia romana, según Taracena, las viviendas estaban construidas a la manera celtibérica, con zócalo de piedra y alzado de adobe y ramajes manteados de barro, hallándose la característica cueva o bodega en muchas de ellas.

Galería de imágenes de la sección

continuar por el capítulo VII >>>Numancia: ciudad peregrina en época de Augusto

Referencias bibliográficas

- Gómez Pantoja, Joaquín L. y Fernando Morales Hernández (2002). “Sertorio en Numancia: una nota sobre los campamentos de la Gran Atalaya”. Gladius, Anejos 5, pp. 303-310. ISBN: 84-86547-64-4.

- Jiménez Díez, Alicia (2017). “Las monedas halladas durante las excavaciones de A. Schulten en Renieblas”. En: Baquedano, Enrique y Marian Arlegui Sánchez (coord.). Schulten y el descubrimiento de Numantia. Catálogo de la exposición del Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, de abril a julio de 2017 y del Museo Numantino en Soria, de julio de 2017 a enero de 2018, pp. 302-317. ISBN: 978-84-451-3607-2.

- Mélida, José Ramón y Blas Taracena Aguirre (1923). Excavaciones de Numancia : memoria acerca de las practicadas en 1920-21. Madrid. CDU: 904(460.186 Numancia)

- Plinio el Viejo. Historia Natural, libros III-IV. Traducción y notas de Antonio Fontán, Ignacio García Arribas, Encarnación del Barrio y Mª Luisa Arribas. Editorial Gredos, Madrid, 1998. ISBN: 9788424919016.